Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.

ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.

Mit wenig Risiko zum Millionär

Johanna Rahn

- Zur PersonJohanna Rahn

Johanna Rahn studierte Kulturwissenschaften an der Europa Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder und Communication and Cultural Management an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen. Zur Zeit promoviert sie dort im Bereich Motivationspsychologie am Lehrstuhl für Sozial- und Wirtschaftspsychologie.

- FactboxZum Weiterlesen: Quizshows als Untersuchungsgegenstand

Verschiedene Forscher haben Quizshows untersucht, um das menschliche Entscheidungsverhalten im Wirtschaftskontext zu untersuchen. Die Shows ermöglichen es, die Teilnehmer bei hohen Wetteinsätzen zu observieren.

Arbeiten sind beispielsweise:

Post, T., van den Assem, M., Baltussen, G., & Thaler, R. (2008). Deal or No Deal? Decisionmaking under risk in a large-payoff game show. American Economic Review, 98 (1), 38-71.

de Roos, N., & Sarafidis, Y. (2009). Decision making under risk in Deal or no Deal. Journal of Applied Econometrics, 25 (6), 987-1027.

Gertner, R. (1993). Game shows and economic behavior: Risk-taking on "Card Sharks”. The Quarterly Journal of Economics, 108 (2), 507-521.

Metrick, A. (1995). A natural experiment in "Jeopardy!". The American Economic Review, 85 (1), 240-253.

Zur Grundlage: Menschen entscheiden irrationalDass menschliche Entscheidungen alles andere als rational sind und stark vom Kontext abhängen, zeigt die wegweisende Arbeit der „Erwartungsnutzentheorie” von Daniel Kahneman und Amos Tversky aus dem Jahr 1979. Sie beobachteten Menschen in verschiedenen Wahlsituationen und erstellten einen Kanon verschiedenster Einflüsse auf die Entscheidungen der Probanden, der seither die Grundlage umfangreicher Forschungsarbeiten ist. 2002 erhielten sie den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Ein wichtiger Faktor ist die sogenannte Verlust-Aversion, da Menschen Verluste stärker negativ bewerten als Gewinne des gleichen Ausmaßes positiv. Zehn Euro Verlust schmerzen demnach mehr, als ein Gewinn von zehn Euro einen zusätzlichen Nutzen stiften würde. Damit einhergehend spielt das empfundene Risiko eine wichtige Rolle und bildet einen Schwerpunkt in Rahns Arbeit.

Zum Konzept: Wer wird Millionär?„Wer Wird Millionär" ist ein Quizformat, das seit 1999 im deutschen Privatfernsehen ausgestrahlt wird und zu den bekanntesten TV-Sendungen zählt. Die Reichweite im Jahr 2011 lag bei 6,5 Millionen (Quelle: Statista). Die aus dem englischsprachigen Raum übernommene Sendung wird seit Beginn vom Fernsehmoderator Günther Jauch moderiert, der das Gesicht der Show maßgeblich prägte.

In der Show treten mehrere Kandidaten gegeneinander an, von denen nach einer Einstiegsaufgabe einer um eine Millionen Euro spielen darf. Dabei hat er insgesamt 15 Fragen im Bereich des Allgemeinwissens zu beantworten, deren Schwierigkeitsgrad ansteigt. Zur Beantwortung der Fragen können die Kandidaten auf verschiedene Joker zurückgreifen. Das Spiel ist beendet, sobald eine Frage falsch beantwortet wurde, der Kandidat die letzte Frage löst oder aber er freiwillig aufgibt.

„Glücksspiel kann süchtig machen” – diese Kampagne der Bundesregierung kennt jeder. Dennoch: Glücksspielunternehmen verzeichnen laut Statista seit Jahren steigende Umsätze und auch andere Spielformate, etwa die Fernsehshow „Wer wird Millionär?”, stehen hoch im Kurs der Zuschauer. Dies ist das Forschungsfeld der ehemaligen ZU-Masterstudentin Johanna Rahn. In ihrer Masterthesis ging sie der Frage nach, wie sich Menschen mit einer positiven Einstellung zum Glücksspiel im Quizformat „Wer wird Millionär?” (WWM) verhalten. Ihre Arbeit mit dem Titel „Who dares to guess: Risky choice and gambling attitudes in an experimental research design of Who Wants To Be A Millionaire?" wurde mit dem Best-Thesis-Award der ZU im Springterm 2012 ausgezeichnet.

In Deutschland seit 1999 ausgestrahlt, bietet das international bekannte Quizshowformat eine gute Grundlage für die Forschung, erklärt Rahn: „WWM ist deshalb so beliebt bei Forschern, weil es ökonomische Entscheidungen unter Risiko in einen sehr kontrollierten Rahmen stellt: hohe, reale Gewinne, klare Wahrscheinlichkeiten, eindeutige Kanäle zur Risikoreduzierung und eine mehr oder weniger stabile Umgebung im Studio.” Bisher wurden insbesondere die Entscheidungen von Teilnehmern in Abhängigkeit von Geschlecht, Nationalität und Alter untersucht. Erkenntnisse zu persönlichen Besonderheiten von Menschen mit Glücksspielneigung beziehungsweise -erfahrung existieren jedoch nicht.

Rahn interessierte konkret, inwieweit das Spiel sich als Szenario in der Risikoforschung eignet. Bearbeitet werden könnten somit Themen rund um den Zusammenhang zwischen Risikoaffinität bei Glücksspielen und Spielverhalten: Wählen glücksspielaffine Teilnehmer eher einen risikoreichen Spielmodus? Nehmen sie ein höheres Risiko in Kauf? Und haben sie dadurch langfristig geringere Gewinne als normale Spieler?

„Da ich nicht einfach an die Spieler in der Fernsehsendung herantreten kann und auch keine Daten von RTL erhielt, beschloss ich, das Szenario nachzustellen”, so Rahn. Für ihre Untersuchung konzipierte sie das Spiel WWM also unter kontrollierten Bedingungen im Labor – und ging damit über reine Beobachtungen der Fernsehsendung hinaus. In einem Fragebogen mit verschiedenen Skalen zum Risikoverhalten gaben insgesamt 60 Probanden zunächst Auskunft über ihr individuelles Entscheidungsverhalten. Einige Tage später sahen sie sich im Labor mit den Quizfragen konfrontiert und es winkten Gewinne zwischen 60 Cent und 15 Euro. Die zwei Spielmodi waren WWM nachempfunden, es gab einen „Normalen” und einen „Risiko”-Modus.

Noch bevor die Probanden Fragen zu beantworten hatten, zeigte sich das erste psychologische „Missverständnis” in der Wahl des Spielmodus: Die Option „Risiko” ist objektiv weniger risikoreich als die „Normale”. Im Risikomodus erhält der Teilnehmer einen zusätzlichen „Joker”, mit dem er falsche Antwortmöglichkeiten durch externe Hilfe ausschließen kann. Durch den sprachlichen Fokus „Risiko” wurde das von den Teilnehmern in vielen Fällen jedoch nicht entsprechend bewertet und „Glücksspieler” tendierten zu eben diesem risikoärmeren Modus. Dazu, vermutet Rahn, spielt der sogenannte „Default Effect” eine Rolle. Er besagt, dass Teilnehmer zu Bekanntem tendieren. Der normale Spielmodus ist seit Anbeginn der Fernsehsendung aktiv, im Gegensatz zum jüngeren „Risikomodus”. Hinzu kommt ein Verlust-Framing: Die Nutzer sehen statt des zusätzlichen Jokers stärker das dafür fehlende finanzielle Sicherungsseil.

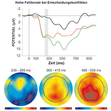

Das beobachtete Spielverhalten der Teilnehmer stellte sich dabei als besonders interessant heraus: Normale Spieler gingen größere Risiken ein als diejenigen, die eher als glücksspielaffin eingestuft wurden. Das erscheint widersprüchlich. Rahn erklärt das Ergebnis damit, dass „Glücksspieler” vertrauter sind mit derartigen Entscheidungen und die Risiken besser einschätzen können. Das würde auch erklären, warum sie die Spiele häufiger freiwillig beendeten als die tendenziell vorsichtigere Teilnehmergruppe. Es kann angenommen werden, so Rahn, dass sie schlicht erfahrener sind und sich stärker emotional mit dem Spiel identifizieren. „Hier wäre es sehr interessant, in Folgestudien mit psychophysischen Messungen während des Spiels, etwa Hautwiderstandsmessungen, auch die Erregung der Teilnehmer zu messen, um mehr über die emotionale Einbindung sagen zu können”, so Rahn.

Hinzu kommt das Ergebnis, dass „Glücksspieler” mehr Joker nutzten, ein Instrument, das zur Verminderung des Risikos eher bei den normalen Spielern erwartet wurde. Außerdem mussten sie geringere Verluste im normalen Modus hinnehmen. Für dieses widersprüchliche Phänomen verweist Rahn auf den sogenannten „Peanut Effect” von Loewenstein und Prelec (1991). Die Theorie besagt, dass Menschen bei kleinen Gewinnen risikofreudiger agieren und erst mit der Zunahme möglicher Gewinne vorsichtiger werden. Angesichts der Tatsache, dass niemand eine Millionen Euro, sondern nur 15 Euro gewinnen konnte, sind Auswirkungen dieser Theorie sehr denkbar. Die Spieler sind so wahrscheinlich ein größeres Risiko eingegangen, da auch der mögliche Verlust ein geringerer war.

Doch kann jeder, der die Studie gelesen hat, durch die Wahl des richtigen Modus nun seine Chancen im Spiel erhöhen? Die Absolventin warnt: „Es ging vor allem darum, das Szenario mit den zwei Modi im Labor auszuprobieren und mit den jetzt gewonnenen Erkenntnissen für weitere Studien zu verbessern. Wichtig ist, dass nicht versucht wird, Ergebnisse aus der Laborstudie auf das Verhalten im Fernsehen zu übertragen.“ Im Labor hat sich gezeigt, dass der normale Modus für alle Spieler tendenziell bessere Gewinnchancen bereithielt. Doch: „Im Fernsehen spielen ganz andere Faktoren eine Rolle, etwa das Verhalten des Moderators und die Sympathie des Spielers“, sagt Rahn.

Bild: complize/photocase.com