Sie befinden sich im Archiv von ZU|Daily.

ZU|Daily wurde in die Hauptseite in den Newsroom unter https://www.zu.de/newsroom/daily/ integriert. Die neuesten Artikel seit August 2024 werden dort veröffentlicht. Hier finden Sie das vollständige Archiv aller älteren Artikel.

Schottland bleibt – vorerst!

Prof. Dr. André Reichel

Professur für Critical Management and Sustainable Development an der Karlshochschule Karlsruhe

- Zur PersonProf. Dr. André Reichel

Prof. Dr. André Reichel ist studierter Betriebswirt und hat sich in seiner Doktorarbeit unter anderem mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt. Danach arbeitete er an der Universität Stuttgart, anfangs am Lehrstuhl von Erich Zahn, einem der Mitautoren von "Die Grenzen des Wachstums", der berühmten Publikation des Club of Rome. Bis September 2014 war Reichel Mitglied des European Center for Sustainability Research (ECS) an der Zeppelin Universität. Dort forschte er über die Postwachstumsökonomie und nachhaltige Wirtschaftsmodelle, außerdem interessiert er sich für Systemtheorie und Open Innovation. Seit 1. September ist er Professor für Critical Management and Sustainable Development an der Karlshochschule Karlsruhe.

- Mehr ZU|DailyUrnenmarathon einmal andersAlumni J. Schnöller arbeitete im vergangenen Jahr sowohl in Obamas, als auch Merkels Wahlkampf. Im Interview zieht er Resonanz: Wer arbeitet effizienter und wie wird sich Wahlkampf entwickeln.Pokerspiel um Unabhängigkeiten"Nationalismus hat derzeit Hochkonjunktur", sagt Patrick Bernhagen, Professor für Politikwissenschaften. Gerade die Briten zocken am Pokertisch fleißig um ihre Souveränität.Ob man „unpolitisch“ sein darf?Fast ein halbes Jahrhundert nach der längst verblassten „Studentenrevolution“ kehrt die bedingungslose Forderung zurück, „politisch zu sein“. Aber sind ihre Voraussetzungen dieselben geblieben?

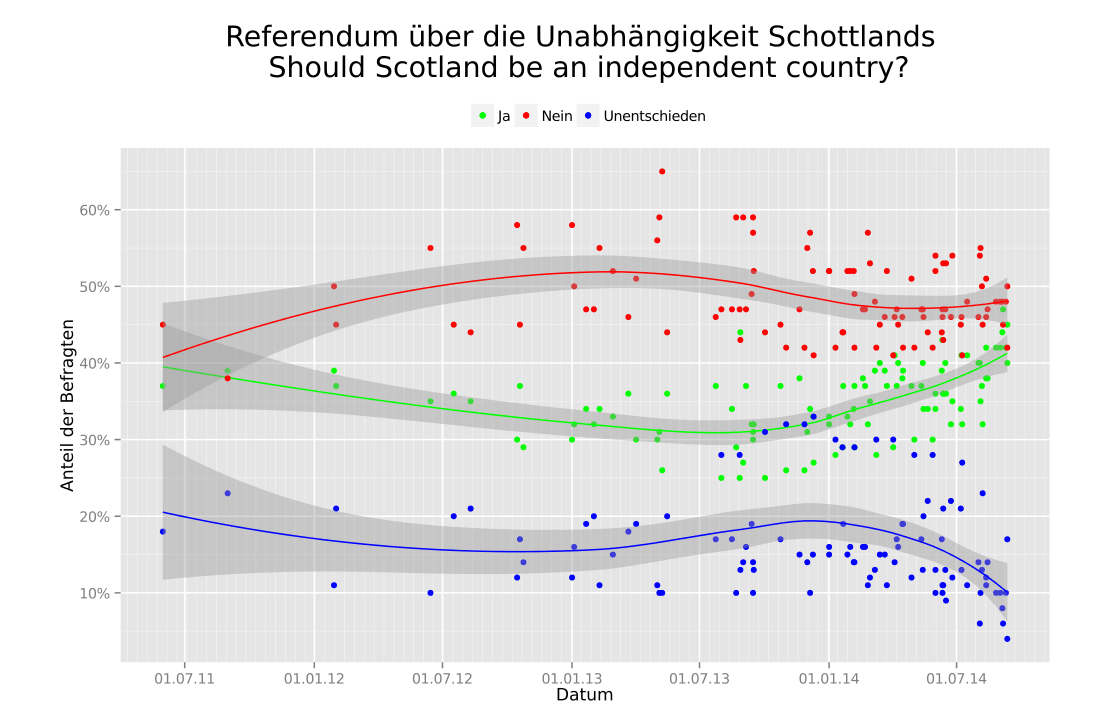

Zwei Jahre intensive Diskussionen und eine hart geführte Unabhängigkeitskampagne sind am Donnerstagabend in Schottland zu Ende gegangen. Das Ergebnis war ein klares Votum zum Verbleib im Vereinigten Königreich. Vor zwei Jahren wäre diese News keine Big News gewesen, sondern eher mit einem stillen Achselzucken quittiert worden: business as usual, die Schotten fühlen sich vielleicht nicht immer wohl, aber eigentlich gibt es keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Das Stimmenergebnis hätte allerdings sehr wohl Sorgenfalten hervorgerufen: am 18. September stimmte 45 Prozent für die Unabhängigkeit, 55 Prozent für den Verbleib im Vereinigten Königreich – noch letztes Jahr im Oktober waren es nur etwas über 35 Prozent für die Unabhängigkeit und eine satte Mehrheit von an die 65 Prozent dagegen.

In den letzten zwei Jahren, in den letzten Wochen der Unabhängigkeitskampagne hat ein fundamentaler Wandel in den Einstellungen stattgefunden, der die Frage nach der schottischen Unabhängigkeit nicht mehr von den grundsätzlichen Möglichkeiten stellt, sondern von der Notwendigkeit. Kann Schottland ein unabhängiges Land sein? Diese Frage hätte wohl eine überdeutliche Mehrheit am Donnerstag mit Ja beantwortet. Soll es unabhängig sein? Darüber gehen die Meinungen auseinander und bisher haben die Bedenkenträger die Mehrheit. Bisher.

Der schottische Regierungschef Alex Salmond hat denn auch nach der Bekanntgabe der Ergebnisse gesagt, eine Mehrheit der Schotten habe sich „at this stage“ gegen die Unabhängigkeit entschieden. Derselbe Alex Salmond, der im Vorfeld der Abstimmung immer gesagt habe, es sei eine Entscheidung „once in a generation“. Und genau diese Generation ist in den letzten zwei Jahren auf eine Weise politisiert worden, die alle Unkenrufe über die berühmte Jugend von heute oder die nicht minder berühmte Politikverdrossenheit der Wähler und Wählerinnen widerlegt.

An die 86 Prozent Abstimmungsbeteiligung am Unabhängigkeitsreferendum – gegenüber knapp über 50 Prozent bei den britischen Unterhauswahlen oder dem guten Drittel bei den Europawahlen – zeigen eines sehr deutlich: Wenn die Menschen den Eindruck haben, es geht wirklich um etwas, die eigene Stimme macht wirklich einen Unterschied, dann muss einem um die Demokratie nicht Bange werden. Gerade die Ja-Kampagne mit ihrer Verwurzelung in allen Schichten der schottischen Zivilgesellschaft – es gab sogar eine „Cabbies for Independence“-Gruppe, bestehend aus 500 schottischen Taxifahrern – hat eindrucksvoll demonstriert, wie jenseits etablierter Parteien und Nachrichtenmedien eine Gegenöffentlichkeit und eine Gegenpolitik schlagkräftig organisiert werden kann. Politik im 21. Jahrhundert muss mehr denn je mit diesen Akteuren rechnen, ja sie besteht zu einem nicht unerheblichen Teil aus ihnen, mit positiven Auswirkungen auf die demokratische Beteiligung am Gemeinwesen.

Was ebenso klar geworden ist: Der britische Staat ist in einer tiefen Krise. Es war schon ein seltsames Spektakel, wie nostalgisch-verklärend die Befürworter der Union dieses Großbritannien bemüht haben. Für John Bull, den Durchschnittsengländer, war die Union nie ein Thema, britisch sein und englisch sein schien immer ein und dasselbe. Nicht so für die Schotten, für die „Britishness“ immer eine bewusste Entscheidung war, sei es nun dafür oder dagegen.

Was die Union zusammenhält, welchen Grund es nach über 300 Jahren gibt, weiter beieinander zu bleiben, konnte am Donnerstagabend nicht geklärt werden. Vielleicht die Angst vor den Unwägbarkeiten, vielleicht die Hoffnung auf mehr lokale Macht. Ein positives Projekt, eine Vision über die zukünftige Identität hatten nur die Unabhängigkeitsbefürworter.

Seit den 1970ern, seit Margaret Thatcher, „New Labour“ und der jetzigen Koalitionsregierung mit ihrem Austeritätsprogramm ist Großbritannien ein anderes Land geworden. Ironischerweise waren es die Befürworter der schottischen Unabhängigkeit, die „ihr“ Großbritannien erhalten wollten: den Wohlfahrtsstaat, freie Gesundheitsfürsorge und Universitätsbildung, das Versprechen auf soziale Gerechtigkeit und Identität. Ja, genau: Identität und das Gefühl, politische Handlungsmacht über das eigene Schicksal zu haben.

„Identity politics“ mag nicht so recht zum linken Politikverständnis passen, das man den Schotten so gern nachsagt. Aber wenn dieses Referendum noch etwas gezeigt hat, dann dass Identität für die Politik wichtiger wird als pure Ökonomie – „money talks but identity sings!“ Die mangelnde Begeisterung an Europa, die allerorten zu spüren ist, leidet unter einem völligen Fehlen von „identity“ und einem Übermaß an „money“. Der Mensch lebt ganz offensichtlich nicht vom Brot allein, und eine Politik, die sich als Verwalter des Notwendigen begreift – „there is no alternative“ – überlässt populistischen Rattenfängern die Bühne. Wenn Schottland dem Rest von Europa eine Lektion erteilt hat, dann dass Politik im Kern immer utopistisch ist und die Utopie in den Gestaltungsraum des Möglichen verwandelt.

Ganz unmittelbar stellt aber die Nein-Mehrheit das britische Politik-Establishment in Westminster – ab jetzt ein ähnlich finsterer Begriff wie „Washington“ in den USA – vor beinahe unlösbare Aufgaben. David Camerons Zwinkern in der 11. Stunde, wie es bei den Briten heißt, hat dieses Nein mit dem Versprechen auf mehr politische Entscheidungsgewalt vor Ort verknüpft, bei gleichzeitiger Unantastbarkeit der Finanztransfers nach Schottland, der sogenannten Barnett-Formel. Die ersten Tory-Abgeordneten haben schon Widerstand dagegen angekündigt und die „englische Frage“ – wieso schottische Abgeordnete bei „England-only“ Gesetzen mitstimmen dürfen – ist virulenter denn je. Und die walisische Frage, die cornische Frage, die nordenglische Frage, die nordirische Frage. Letztlich auch die Frage, inwiefern es für das Wohlergehen eines Landes sinnvoll ist, die Einkommenszuwächse nur in einem Teil zu konzentrieren, nämlich in der Hauptstadt.

Es ist nämlich sehr bemerkenswert, dass ohne Schottland diese Unwucht namens London überdeutlich geworden wäre. Im Kern reduziert sich das Ergebnis also darauf, wie eine andere Verfassung – durchaus auch eine geschriebene, die es im Vereinigten Königreich noch nie gegeben hat – diese „Family of Nations“ politisch wie ökonomisch zusammenhalten kann. Ungleichheit, auch das eine Lehre aus Schottland, kann keine Grundlage für ein gedeihliches Zusammenleben sein.

Scheitert Westminster an der Bewältigung dieser Herausforderung, wird die Frage nach der schottischen Unabhängigkeit schneller auf die Agenda zurückkehren als David Cameron „effing Tories“ sagen kann. Und die Demographie in Schottland kennt eine Richtung: Bei den erstmals wahlberechtigten 16- bis 17-Jährigen war die Zustimmung zur Unabhängigkeit bei 71 Prozent. Adam Tomkins, John Millar Professor für Öffentliches Recht an der Universität Glasgow und Berater der Nein-Kampagne hat es so formuliert: „If circumstances require us to have a second referendum in a parliament or two's time, Yes will win by a country mile.“

Saor Alba – Free Scotland.

Titelbild: Leo Reynold / flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0)

Bilder im Text: Marco Gersabeck / flickr.com (CC BY-NC 2.0),

Carmen Rodriguez / flickr.com (CC BY 2.0)

Kyoshi Masamune / flickr.com (CC BY-NC 2.0)

„Referendum über die Unbhängigkeit Schottlands Entwicklung der Umfrageergebnisse“ von T.seppelt - Eigenes Werk. (CC BY-SA 4.0) über Wikimedia Commons

Beitrag (redaktionell unverändert): Prof. Dr. André Reichel

Redaktionelle Umsetzung: Alina Zimmermann und Florian Gehm